▼ひまわりの開花を見守りながら探っていく、「自給と品質と継続性」のバランス。 | SPECIAL REPORT〈vol.3〉

OSAJI ブランドディレクター 茂田正和が、化粧品を通じて社会の課題に取り組んでいるプロジェクトの一環として、今年から群馬県・みなかみ町でスタートした、ひまわりの栽培。小さな種からオイルを抽出し、やがてヘアオイルへと姿を変える――そんな循環を目指しています。

自給にフォーカスし、ゼロからものづくりを完結させるこのプロジェクトを通じて、茂田が伝えたい想いとは? 今回のSPECIAL REPORTは、茂田と商品企画開発本部 松本竜典より、プロジェクトの進捗と見えてきた可能性の広がりについてお伝えします。

鳥たちに芽をついばまれながらも、咲き誇ったひまわり。

—夏の盛りを迎える頃、ひまわりはちょうど開花の時期だったそうですね。

茂田

はい。開花は7月下旬から始まり、8月後半には満開になりました。実は、去年より植える時期をほんの少し前倒しにした分があったのですが、ようやく芽吹いたひまわりの若葉を、鳥たちが待っていたかのようについばんでしまったのです。その植えなおしも含めて、5月に植え終えたひまわりは無事に開花までたどり着きました。

みなかみは生態系が非常に豊かなので、どの時期にどういう鳥害が出てくるといったことを、なかなか読みきれないと実感しました。

—今日、一緒にお話してくださる商品企画部の松本さんは、このプロジェクトでどのような役割を担われているのでしょうか。

松本

私はもともと処方開発者として15年以上の経験を積んできました。現在はその知見を生かして、独自性にこだわった原料やプロダクトの開発を担当しています。

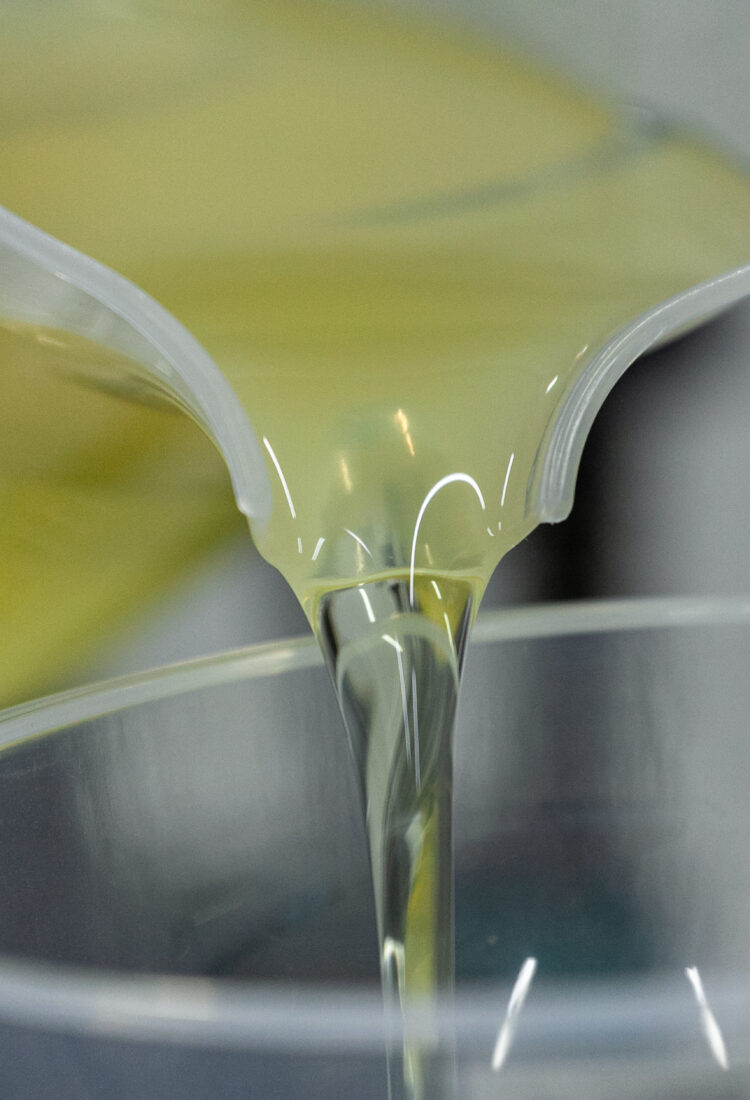

このプロジェクトでは、畑を管理してくれているスタッフに同行して畑に足を運びつつ、メインのアクションはひまわりが咲いてからとなります。種を収穫してオイルを搾油した後の品質管理、OSAJIとしての商品化に向けて、不純物の除去方法をはじめ、精製の工程を決める役割ですね。

トライアルとして去年栽培して収穫したひまわりオイルにどんな成分が含まれているかの分析を外部機関と連携して行い、酸化しにくく、安定性のあるオイルに仕上げていく精製方法はすでに確立しました。ここからは、今年のひまわりの種を収穫して搾油し、オイルを精製しながら問題点がないか確認しつつ進めていく、という段階までようやくきました。

—ひまわりオイルの安定性は、どのようにして判断していくのでしょうか?

松本

もともと、ひまわりオイルは抗酸化力の高いビタミンEの含有ボリュームが多めという予測はついていたのですが、いろいろと検討する中からも実際にビタミンEが多いことがわかりました。さらに40℃の環境下に6ヶ月間置く苛酷試験*にもかけましたが、いわゆる酸化臭は出ませんでした。ただ、収穫年での違いは出てくると思うので、今年抽出したオイルで、さらに詳しいデータを集めていきます。

*苛酷試験 苛酷な条件における品質の安定性に関する情報を得るための試験

—ひまわりの種の収穫は、何回かに分けて行われるのですか?

松本

とくに決まりはないのですが、9月に一斉に収穫する予定です。花を乾燥させてから、種を取り除き、搾油所に運んで圧搾するという段取りです。

—先にお花を乾燥させる工程が必要なんですね。

松本

本来は、その年々の気候、雨の日が多いか、晴れの日が多いかといった状況に応じて工程を決めていくのが良いようにも思うのですが、先に花ごと乾燥させた方が種を簡単に外しやすいのでこの順番に。

ただその一方で、これは昨年の収穫時に起こった学びなのですが、ひまわりを乾燥させる際の置き方によっては、乾きが甘く腐ってしまう部分が出たりするんです。今年は、畑を管理しているスタッフと一緒に、こういったちょっとした扱いにも細心の注意を払ってやっていきます。

森の香りをひらく。クロモジ精油の蒸留。

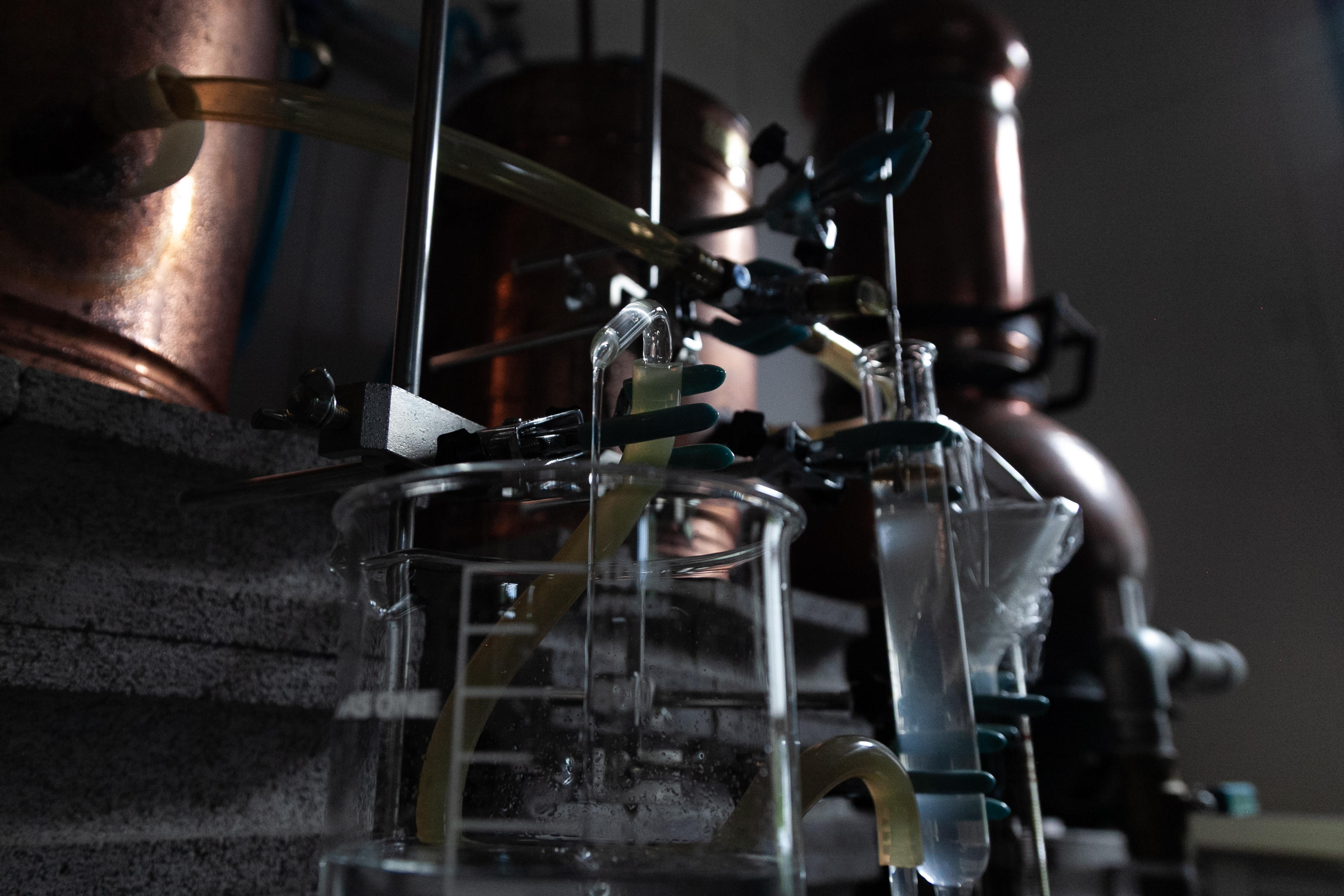

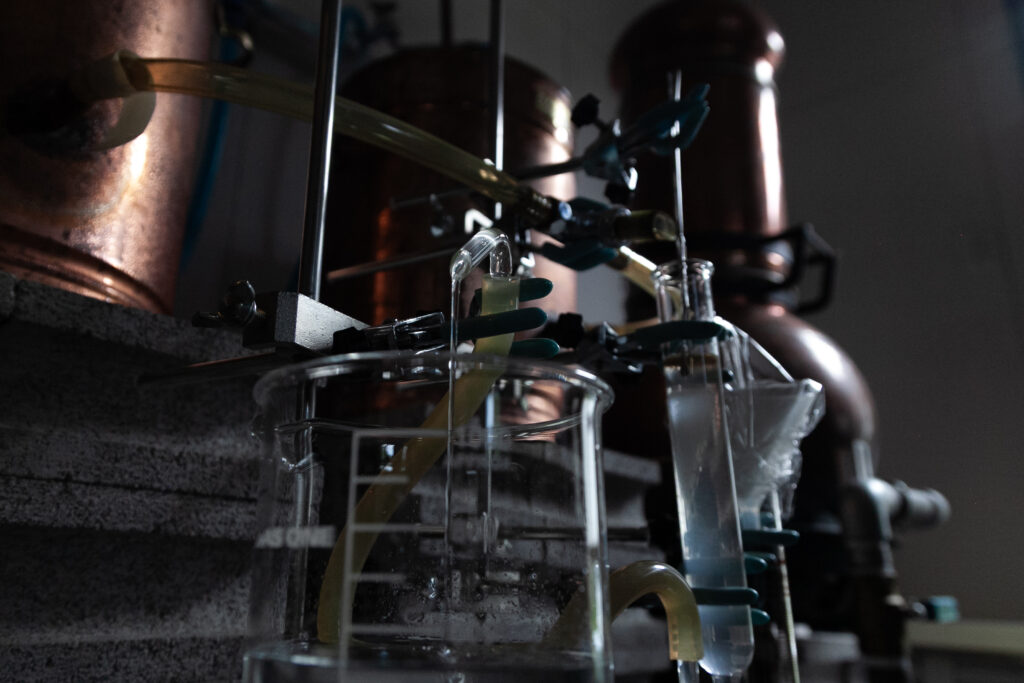

—ひまわりの育成と並行して、ヘアオイルの香り付けに使うクロモジの精油の蒸留もすでに行われたそうですね。

茂田

みなかみの森は、クロモジが多く自生しているので森林管理をやっている方に収穫可能なところを確認しながら収穫し、僕らの蒸留室で蒸留しました。

精油に詳しい方はご存知かもしれませんが、蒸留による精油の抽出って、多くても収穫量のわずか1%程度なんです。実際、クロモジについては1%よりもっと収率が低くなります。なので、仮に 10kgもの枝葉を収穫しても、手のひらにすっぽり収まるほどの精油しか得られない、それほど貴重なものなのです。

—1本のヘアオイルに1種類の精油で香りを付ける場合、精油の量は通常より多めに必要なのでしょうか。

松本

精油は、少量でしっかり香るものもあれば、同じ量でもそれがトップノートに属する精油だと揮発が早いので香りが弱くなったりします。そして化粧品の場合、香料の割合は安全性の意味で全体量に対してここまでなら入れて良いですよという上限があるんです。そのため、まずは上限で見積もって賦香率*5%で試作品をつくってみたところ、かなり香りの強い仕上がりになりました。

クロモジの精油は濃度的にはミドルノート〜ラストノートに属する香りなので、少量でもしっかり香ります。みなかみのクロモジから採れた精油にどんな香気成分が含まれるかは、これから分析にかけていくところです。そしてバランスを見ながら、最終的に1〜5%の間で設定することになると思います。

*賦香率 香水などの液体香料製品における香料の割合(濃度)のこと

茂田

配合量は、本当に精油の種類で大きく変わってきますね。シトラス系の精油だと2〜3%の設定にすることはよくありますし、濃厚で強く香る精油だとほんの0.1%に設定してもちゃんと香ります。クロモジを5%で配合した場合、かなり贅沢な仕様のヘアオイルになりますね。

オイルの収率が決める、自給と価格のバランス。

—精油の収率やその配合量は、商品の価格にかなり影響する要素。ベースであるひまわりオイルの収率は、どうなのでしょうか。

茂田

ひまわりオイルの収率は、良いほうだと思いますよ。先日、国内のオリーブ生産者さんのところを訪ねたのですが、スペインとかイタリアのようなオリーブ栽培が盛んなところと比べると、日本でもオリーブ栽培ができるようになったとはいえ、収穫できる粒の数にだいぶ差があるそうです。

オリーブの実からのオイルの収率は、だいたい収穫量の10%ほど。スペインやイタリアが1本の木から600kgくらいのオリーブの実が獲れるのに対し、日本だと1本の木から60kgくらいになるので、この差はかなりコストに影響しますね。そういった意味で比較すると、ひまわりオイルの収率は30〜40%、海外と比べて収穫量が劣ることもないですし、より油を多く抽出できる品種の開発も進んでいるようなので、継続性の面からも僕はひまわりオイルに大きな可能性を感じています。

化粧品原料としても、ひまわりオイルを加水分解することで脂肪酸とグリセリンがつくれます。グリセリンは、化粧品の保湿成分として重要なところを占める成分なので、こちらも自給率を上げることができたら尚良しですよね。もちろん、輸入で購入している基剤からつくるのと比較した時、日本国内で基剤からつくった場合、どれくらいコストが上がってしまうのだろう…という課題解決はこれからです。

松本

私は前職で、柚子の種から化粧品に使う種子オイルを手がけたことがあります。柚子の種はヌルヌルしているため、洗浄し、乾燥させてから搾油する必要があり、しかも収率は10%以下と低いなど、工程も多くなかなか条件が厳しかったですね。そのため、柚子の種子オイルは高価になります。いろんな植物、野菜、果物の種に油は含まれていますが、種が大きすぎても抽出の大変さがあると思います。ひまわりは、種の乾きやすさやサイズ感がちょうど良くて扱いやすい。精製の際も、さらっとしているので濾過しやすいです。

自然に学びながら描く、ひまわり畑の未来。

—ひまわりの収穫後、来年また植えるまで畑はそのまま、おやすみ状態になるのでしょうか。

茂田

そうですね。ひまわりは極端に言ってしまうと雑草に近いくらい丈夫で、土を回復させるための手間もさほどかかりません。

僕が知っている、長野で原料栽培に従事している方は、カモミールとひまわりの二毛作を行っていたりします。確かに土地の利用効率を考えたら、最近は梅雨が短くて夏が長い傾向にあるので、僕らも畑の管理に慣れていった先に、早めに植えて収穫し、もう一回植えて収穫と、ひまわりだけで年2回収穫するという未来があり得るかもしれません。

松本

比較的扱いやすいひまわり栽培ですが、芽が鳥についばまれてしまったこの春の事件にしても、ちょうど植えた時期と鳥たちが食料に困る時期が被ったのだろうか…と後から自分たちなりに推測を立ててみたり、畑の管理についてはまだ試行錯誤中です。

こういった前年とちょっと違う動きをした時に起こる事すべてが、自給を見据えたより良い工程を確立するための糧だと思うので、どんな景色を見せてくれるのか、来年のひまわり畑にすでに心が躍っています。

次回に続きます。

茂田正和

株式会社OSAJI 代表取締役 / OSAJIブランドディレクター

音楽業界での技術職を経て、2001年より化粧品開発者の道へ進み、皮膚科学研究者であった叔父に師事。2004年より曽祖父が創業したメッキ加工メーカー日東電化工業の化粧品事業として多数の化粧品を開発、健やかで美しい肌を育むには五感からのアプローチが重要と実感。2017年、スキンケアライフスタイルを提案するブランド『OSAJI(オサジ)』を創立しディレクターに就任。2021年にOSAJIの新店舗としてホームフレグランス調香専門店「kako-家香–」(東京・蔵前)、2022年にはOSAJI、kako、レストラン『enso』による複合ショップ(鎌倉・小町通り)をプロデュース。2023年、日東電化工業の技術を活かした器ブランド『HEGE』を手がける。著書『42歳になったらやめる美容、はじめる美容』(宝島社)。2024年2月9日『食べる美容』(主婦と生活社)出版。

https://osaji.net/

https://shigetanoreizouko.com/

text:Kumiko Ishizuka