▼SEA VEGETABLE 友廣裕一さん | SPECIAL INTERVIEW

私たちの身近な食材「海藻」。美容や健康の側面からも体にうれしい栄養を豊富に含むこの食材は、化粧品の原料としても注目を集めています。しかし、もしかしたら近い将来、海藻が海から姿を消してしまうかもしれない。そんな危機が迫っていることをご存じでしょうか。

海藻がいなくなると、私たちの暮らしや地球環境にどのような影響があるのか。そして、どのようにしてこの危機を乗り越えるべきなのか。今回は、海藻を通じて人にも海にも健やかで持続可能な未来を提案するスタートアップ企業「SEA VEGETABLE(シーベジタブル)」の共同代表・友廣裕一さんに、OSAJIディレクター 茂田正和が海藻を取り巻く環境や未来の可能性についてうかがいました。

誰かの想いを形にすることから始まった2人の道のり。

2016年に高知県で立ち上げられた合同会社シーベジタブルは、海藻の栽培を通じて新たな文化や産業を創り出し、海洋環境や食文化の持続可能な未来を目指す企業です。共同代表の蜂谷潤さんと友廣裕一さんの2人によって立ち上げられたシーベジタブル。そのはじまりは地域課題解決への視点が原点となっていると同時に、自然環境への関心に根ざしたものだと語ります。

「シーベジタブルを始めたきっかけは、共同代表の蜂谷との出会いでした。当時の私は、“地域に関わる仕事をしたい”という想いから、大学卒業後は就職せず、日本各地の生産者の方たちがどのように暮らし、働いているのかを知るために、日本全国を旅していました。そんな旅の途中で知り合った蜂谷は、高知大学で海藻の研究をしており、海と向き合いながら地域の課題解決に取り組んでいました。幼い頃から魚突きが趣味だった彼の『いい魚がいる場所は必ず海藻が多い』という実感が、のちに海藻栽培の事業化へと繋がっていきました。

蜂谷の研究拠点であった高知県・室戸岬は、かつてアワビの特産地として知られていました。しかし、海の環境変化によって収穫量が激減してしまい、地元の人々からも “何も取れなくなってしまった、なんとかならないだろうか?”という声が聞こえるようになっていました。そんな声を耳にしたことがきっかけで、私たちは『自分たちの力で何か貢献できないか?』と考え、解決策を模索していました。そんな中で思いついたのが、海洋深層水を活用した“アワビと海藻の複合養殖”というアイデアでした。このアイデアをブラッシュアップし、ビジネスコンテストに応募したところ、見事に優勝。この出来事を機に事業化へと前進していきました。当初はアワビの養殖事業を中心に考えていましたが、アワビのエサである副産物のスジアオノリも不作が続いていることがわかり、スジアオノリの供給を必要とするメーカーからの要望も受けて、海藻栽培の事業に本格的に取り組むことにったのが始まりです」

海藻がいなくなる?いま、海の中で起きていることとは。

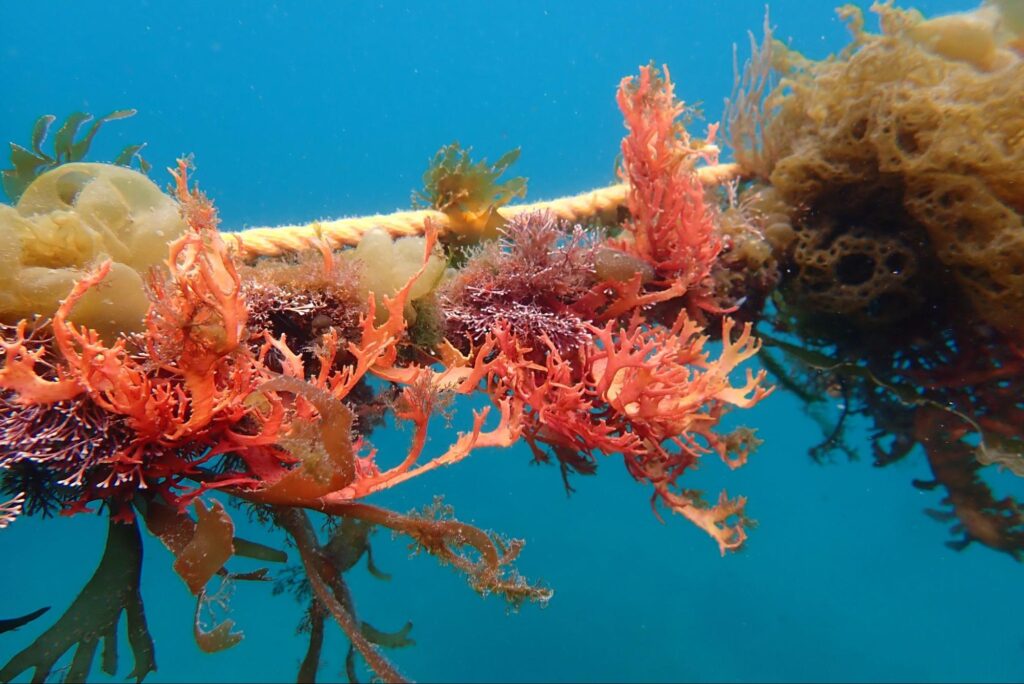

日本の海域には約1500種類もの海藻が生息しており、そのほとんどが食用可能と言われています。一方で、生産量も消費量も年々激減しているのが現状です。近い将来には海苔や昆布など身近な海藻さえも消滅する可能性が叫ばれている中、海藻が抱えている問題はどんなところにあるのでしょうか。

「海藻が減っている最大の理由は“食害”です。気候変動による海水温の上昇で、海藻を餌にするウニや魚の活動が活発になっています。せっかく芽生えた海藻が成長する間もなく、食べ尽くされてしまうという現象が各地の海で起きています。また、昨今では東北地方の海域でも、海水温が5度ほど上昇していることが判明しています。スジアオノリの最大産地とも言われた高知県・四万十川では、年間50万トンもあった収穫量が、現在はほぼゼロにまで落ち込んでしまいました。

また、水質変化による“栄養不足”も海藻減少の原因です。例えば、タンパク質の含有量が大豆よりも多く、全体の40%を占めている海苔は、その分成長にも多くの栄養量を必要とします。山から海に供給されている窒素やリンなどの栄養素を日頃から少しずつ取り込むことで、海苔の青々とした美しい色や旨みが生まれています。ですが、豪雨などで一気に海まで流れ込んでゆく栄養素を、海藻が吸収しきれず、海の栄養バランスが崩れてしまうといった現象が近年では多発しています。こういった原因から、そもそも海苔が収穫できなくなってしまったり、色や香りが不十分な海苔しか取れなくなってしまうという問題も全国各地で起きています。

海藻が海から姿を消すことで小魚や貝類、それらを餌にしていた大きな魚もいなくなり、生態系のピラミッドが崩れてしまいます。私たちが養殖を通じて海藻を増やすということは、食物連鎖を守ることはもちろん、海の生態系を豊かにし、未来の自分たちの暮らしを守ることにもつながっているんです」

世界が注目するスーパーフード「海藻」のサステナブルな可能性。

海藻栽培だけでなく、社内のシェフと連携して海藻を通じた食文化の可能性を広げる提案もしているシーベジタブル。ミシュラン3つ星を獲得し、世界最高峰レストランとしても呼び声高いコペンハーゲンの名店「noma(ノーマ)」が、2023年から京都で開催しているポップアップレストランでは、シーベジタブルの海藻がメニューに採用され、世界的な注目を集めています。

「海藻の注目はとても高まっており、広がってきているなと実感しています。特に欧米では、工業原料やエネルギー源としての注目も高まっています。食のシーンでは、海藻特有の食感や香りなどの目新しさから、新星食材としての需要も高まっているように感じます。一方で日本では “海藻=和食”の固定概念が昔からあるせいか、和食の需要が少しずつ減少していくと同時に、海藻の消費量も減少傾向の一途をたどっています。だからこそ、私たちは少しでも多様な海藻の楽しみ方を提案したいと思っています。これまでもイベントなどを通して、商品洋菓子や和菓子、ラーメンなどさまざまな「海藻×〇〇」の商品が生まれており、可能性はまだまだ広がっているように思います。

私たちが育てる海藻が、スイーツなど多角的な食品に取り入れられたのは、鮮度や品質に徹底的にこだわってきたからです。『普通の海藻とは違い、繊細で扱いやすかった』というお声を協業メーカーさんからいただくことも多いです。そうした努力が、食のプロからも評価され、多彩な使い方に繋がっていると感じています。

海藻がこれほど注目される理由は、生産に最低限のエネルギーしか使わないことも大きなポイントです。海の栄養と太陽光だけで育つシンプルな栽培方法と、栄養価の高さから、「地球にも人にもやさしい食材」として評価されています。これから先の未来、海でより多くの海藻が栽培されることで、サステナブルな社会を実現できるんじゃないかという期待が寄せられています」。

健康にも美容にも。新しい形で海藻を届けていく。

海藻の消費量を増やすには、食文化以外の展開も重要な鍵を握ります。健康や美容分野での海藻の活用にもチャレンジしたいと、今後への熱意を友廣さんは語ります。

「今、海藻業界は歴史的な転換期を迎えていると感じています。みなさんの海藻に対する従来のイメージや固定概念を少しずつ変えて、今までになかった海藻の使い方や組み合わせを見つけることで、日本だけでなく世界中で新しい海藻文化が広がりを見せています。この流れが、食用としての海藻だけでなく、海藻が持っている有効成分などの可能性や引き出しを広げるチャンスにもつながっていくと考えています。

例えば化粧品の原料として見てみても、海藻に含まれる豊富なミネラルなどの栄養素・有効成分は非常に魅力的です。私たちは海藻を量産できる技術とノウハウをもっていますから、化粧品開発の専門家と連携したりすることで、海藻の成分を活かした商品づくりなどにも今後チャレンジできると考えています。

こうした活動を通じて、みなさんのライフスタイルに少しずつでも海藻を溶け込ませ、届けていくことができれば、消費も増えひいては海も豊かになっていくことに繋がると思います。1人でも多くの方に海藻の魅力を知ってもらい、食べたり使ったりしてもらうことが、環境の改善につながり未来を良くすることに続いていくということを知ってもらえたらうれしいです」

インタビューを終えて

「食べる美容」の側面から見ても、豊富なミネラル、タンパク質を摂取できる優秀な食材です。肌の水分保持に欠かせない重要な成分「ミネラル」は、陸地の野菜においてもミネラル不足が危惧されている中、海洋由来の栄養価としても海藻は注目したいです。生命の起源が海であることからも、海藻は私たちの健康や美容において理にかなった食材だと思っています。

また、化粧品分野でも原料として多く活用されています。例えば、淡水産海藻のスイゼンジノリは、極めて高い保湿力が評価されています。こうした、私たちの生活に根付いた日本独特の素材が、日本の化粧品のアイデンティティとしても世界で際立たせる強みにもなっています。

海藻をはじめ、サステナブルな商品や素材の普及には、サプライヤーの努力だけでなく、消費者にその価値を理解してもらい、選択する意識を持ってもらうことが重要です。サステナブルな商品、素材を選ぶことが“自分たちの未来にどう影響するか”を考えてもらう姿勢が、より良い循環を生む鍵になるのだと思います。

OSAJIディレクター 茂田正和

PROFILE

友廣裕一

合同会社シーベジタブル 共同代表

大学卒業後、日本全国70以上の農山漁村を訪ねる旅へ。東日本大震災後は、宮城県石巻市・牡鹿半島の漁家の女性らと共に「ぼっぽら食堂」や「OCICA」などの事業を立ち上げる。 2016年に共同代表の蜂谷潤と共に合同会社シーベジタブルを創業。世界初となる地下海水を利用した「すじ青のり」の陸上栽培を開始し、障害のある方や高齢の方々と共に香り高い青のりを栽培。現在は海面での栽培にも力を入れており、30種類以上の海藻の種苗生産技術を確立。 多様な専門性を持つ研究者に加え、料理人たちも仲間となり、今まで流通してこなかった美味しい海藻の陸上及び海面での生産から、新たな食文化づくりまで行っている。

茂田正和

株式会社OSAJI 代表取締役 / OSAJIブランドディレクター

音楽業界での技術職を経て、2001年より化粧品開発者の道へ進み、皮膚科学研究者であった叔父に師事。2004年より曽祖父が創業したメッキ加工メーカー日東電化工業の化粧品事業として多数の化粧品を開発、健やかで美しい肌を育むには五感からのアプローチが重要と実感。2017年、スキンケアライフスタイルを提案するブランド『OSAJI(オサジ)』を創立しディレクターに就任。2021年にOSAJIの新店舗としてホームフレグランス調香専門店「kako-家香–」(東京・蔵前)、2022年にはOSAJI、kako、レストラン『enso』による複合ショップ(鎌倉・小町通り)をプロデュース。2023年、日東電化工業の技術を活かした器ブランド『HEGE』を手がける。著書『42歳になったらやめる美容、はじめる美容』(宝島社)。2024年2月9日『食べる美容』(主婦と生活社)出版。

https://shigetanoreizouko.com/

合同会社シーベジタブル

研究者から料理人まで各分野のスペシャリストが集まり、全国各地で海藻の基礎研究・種苗生産・陸上/海面栽培、さらには料理開発まで一貫した事業を行っています。海藻が激減する海の生態系を豊かに育みながら、社内外の料理人たちと新たな海藻の食文化をつくることにも取り組んでいます。

text:Yukari Matsuura