▼Minimal代表 山下貴嗣さん×OSAJI ブランドディレクター茂田正和|SPECIAL CROSS TALK

楽しく、素直に。カカオの可能性を追求する。

カカオ豆を刺身で出す。一度聞いたら忘れられないこの言葉。クラフトチョコレートブランド〈Minimal〉が提案するユニークな表現には、チョコレートに宿る日本の引き算の美学と、Bean to Bar*のチョコレートならではの理由がありました。

1年のうち4か月は産地に足を運んでいたというMinimal代表の山下貴嗣さん。そこでは今まで知らなかったことや、新たに見えてきたものがたくさんあるといいます。関わる人にとってより良いものづくりとは、どんな形があるのか。サステナビリティの本質とは何か。今回のコラボレーションも、私たちが考えるひとつの答えです。

*Bean to Bar(ビーントゥバー)

カカオ豆(Bean)から板チョコレート(Bar)ができるまでの全工程を、自社で一貫管理して製造するスタイル。2010年ごろにはアメリカ西海岸やヨーロッパにも広がり、世界で一大ムーブメントとなった。

「引き算の哲学」から生まれるチョコレート。

茂田正和(以下、茂田)

山下さんとお会いするのは2回目ですよね。3年前に知人から「宮古島で国産カカオの栽培に挑戦している人がいる」と聞いて、すぐ会いに行ったのを覚えています。〈Minimal〉は10年目を迎えられたそうですが、創業のきっかけからお聞きしたいです。

山下貴嗣さん(以下、山下さん)

2010年ごろ、ニューヨークのブルックリンで〈マストブラザーズ・チョコレート〉に出会い、チョコレート業界のサードウェーブ的なムーブメントである「Bean to Bar」という概念を知ったんです。実はそれまで、カカオというものが農産物であり南国のフルーツの種だっていうこともそんなにわかっていなくて。チョコレートにもワインやコーヒーみたいな世界があって、産地や品種やつくる人の個性があって、こんなにも違う味が生まれるんだってことに衝撃を受けました。それがすごく面白いなと思ったのが最初のきっかけです。

茂田

Minimalのチョコレートをつくるうえでの、ポイントを挙げるとしたら何でしょうか。

山下さん

カカオの香りをダイレクトに感じられるところですね。香りであるアロマとテイストである味わいの双方をもっている立体的なフレーバー(アロマ+テイスト)が、Bean to Barの特徴でもあります。口の中に入れてから食べ終えるまでに、フレーバーの変化や余韻といったストーリーを感じられるチョコレートを目指しています。根底にあるのは素材ありきという考え方で、カカオの個性を表現することに尽きますね。そこは創業時から変わらないコンセプトです。

茂田

いわゆる量産されたチョコレートとは別物ですよね。香りも味わいも食感もぜんぜん違う。それに原料がカカオ豆と砂糖っていう、きわめてシンプルであるにもかかわらず、香りにいろいろな奥行きがあるっていうのもたまらなく楽しいし、エモーショナルだなと。

山下さんの「引き算の哲学」は、Minimalというブランド名にもあらわれている通り、日本人が本来持っている美意識や思想に通じるものですよね。そこがBean to Barのチョコレートの考え方にもハマったっていうのが結果的にすごく面白い。

山下さん

ありがとうございます。

茂田

日本の食に対する考え方や心構え、日本人のミニマリズムの美学っていうのは、僕の美容の考え方とも通じる部分があります。たとえば包丁ひとつとってみても、切れなくなったら使えないから終わりじゃなくて、日本には「研ぐ」という文化がある。包丁をきちんと使えるようになれば、切れ味によって味が左右される。それこそ、引き算から生まれるおいしさもあるじゃないですか。

山下さん

切れ味ってすごい言葉ですよね。それによって「味」が表現できるわけですし。

楽しみながらやることが、サステナブルの鍵。

茂田

現地のカカオ農家を訪れたりと、直接コミュニケーションを取ることにも重きを置かれていますよね。社会課題に対するアプローチやサステナビリティへの取り組みは、もともと意識されていたのでしょうか?

山下さん

僕の場合、「カカオって面白いな」っていう好奇心から入ったので、現地に行くのもそこにいる人たちと関わるのも素直に楽しかったんですよね。ブランドを立ち上げるとき、環境や貧困問題、フェアトレードなどの社会課題に取り組むための仕組みづくりから考えていたのは間違いないですが、世の中に対する危機感や使命感に駆られてとか、社会課題を解決するんだ、みたいな崇高な志を持って始めたわけではないんです。カカオ農家の元を訪れてコミュニケーションをとりながら、一つひとつを現実の問題として実感することで少しずつ意識が芽生えていきました。

自分たちが担う部分ってどうしても一部分なんですけど、その前後まで足を踏み入れて学びにいくことで、ものづくりにおける全体性や向き合うべき問題を少しずつ理解できるようになってきますよね。そういうやり方が僕には合っていたし、そっちのほうが面白かったんです。

茂田

僕は、母親がきっかけで化粧品をつくり始めて今に至りました。手探りで化粧品をつくっていたときは、やっぱり同じように純粋に楽しかった。それが出来上がっていろんな人の手に渡っていって、敏感肌の人から肌の状態が良くなったという感想をもらったとき、「自分が楽しいと思って始めたことは人の役に立つこともできるのか」と再解釈されたようなところもあって。だから何かを始めるときの初期衝動が「面白い」とか「楽しい」っていうのは共感します。それにブランドを今も続けられているってことは、自分にとって楽しかったんだろうなと。

山下さん

興味が尽きないっていうか、目指していたゴールに辿り着いたと思って扉を開けたらもっと奥まで続いていた、みたいなことの繰り返しですよね。その過程においては、変わる部分も変わらない部分も両方あって良いし、それが社会課題と向き合うことだったり「チョコレートを新しくする」っていう僕らのブランドミッションにも繋がっているのかなと思っています。

茂田

そういう気持ちがあることが本質的にはサステナブルだし、続けられるっていうことが一番大事ですよね。それにひとつのテーマを掘れば掘るほど、良質な精神を得られるようになっていくはずです。反対に、考えていることとやっていることがちぐはぐだと、続けていくのは難しいでしょうね。

売り上げとは、ニーズに対する共感の総量。

山下さん

始めたばかりのころは、「これからはチョコレートじゃなくてカカオの時代だ!」なんて意気込んでいたんです。それなのに、なかなか魅力が伝わらない。カカオってこんなに面白いのに、どうして振り向いてくれないんだろう?と思っていた時期がありました。そこから1年ぐらい経って、多くの人はカカオよりもおいしいチョコレートを求めているってことに気付いたんです。

共感が得られなければ商売も長続きしないし、カカオ農家とも1年だけ高値で取り引きするだけでは意味がないから、10年、20年と継続的な関係をつくることが重要なことでした。それならば、カカオを知ってもらうためにおいしいチョコレートをつくろうと、世の中のニーズに応えることがまずは大切だという考えに至ったんです。その結果が売り上げになるわけですよね。僕の中では、売り上げって共感の総量なんだろうなと思っていて。

茂田

売り上げが共感の総量って、名言ですね。売り上げが取れないっていうのは、要するに共感を得られていないからであって、そこには必ず何らかの理由があるということ。評価はすごくシンプルだけれども、売り上げは単なる数字じゃないってことですよね。どうすれば喜んだり楽しんだりしてもらえるかを考えると同時に、何が求められているかを導き出すことも重要でしょう。

山下さん

大事なことは、「良いものをつくる」ってことですよね。良いものっていうのは、お客さまが良いと思って初めて良いものになるのであって、僕たちが考える良いものが必ずしも世の中のお客さまに求められるものとは限らない。だからこそちゃんとコミュニケーションする必要があると思っています。

僕らのビジネスでは「三方良し」を理想に掲げていて、チョコレートを楽しむことで社会に良い影響を与えていきたいという思想から、「Minimal Collective*」というメンバーシッププログラムも用意しています。フェアトレードのカカオ豆を使っているので、チョコレートを楽しんでいただければいただくほどカカオ農家へも適正な価格で還元することができるという仕組みです。

*Minimal Collective(ミニマルコレクティヴ)

カカオ農家、つくり手、お客さまが三方良しとなる、持続可能な社会をつくっていくことを目的としたメンバーシッププログラム。

茂田

Minimalの大きな功績は、自分が育てたカカオ豆からチョコレートができていることや、フェアトレードという概念の存在を、山下さんたちを通じてカカオ農家の人たちが知ることができたっていうことですよね。貧困や経済格差の1番大きな要因は情報格差ともいわれているぐらいだから、そういう意味でも重要なことだったと思う。

山下さん

始めたばかりのころは、謎のアイデンティティクライシスに陥っていたこともあります(笑)。生産者さんが自分たちでカカオ豆を栽培して加工までできるようになれば、僕らなんかいなくてもみんなハッピーなんじゃないかって。チョコレートをつくるときって、現地でカカオ豆を発酵したり乾燥したりする工程があるんですけど、カカオの発酵って難しいんですよ。だから発酵や乾燥の実験をするのに現地で行ったほうが効率も良いだろうなと思って。

ただ、東京っていろんな人たちが集まる都市じゃないですか。僕らは「シティクラフト」って呼んでいるんですけど、ローカルの良さを生かしつつも都市を拠点にものづくりをすることの意味もあると、今になってようやく思えるようになりました。

選択肢があることで、新たに見えてくる世界。

茂田

これまでを振り返ってみて思うことや、これから目指すところについてはいかがですか?

山下さん

1枚数百円のチョコレートにしても、高級ショコラにしても、いろんなチョコレートがあって良いと思うんです。だからその中にうちが提案するクラフトチョコレートも普通にあって良いんじゃないかなと。選択肢が広がることや、選びたい人が選べる状態にあることが大切だと考えています。売れるっていうのは意思を持って選んでくれる人がいるっていうことだから、そういう意味では必要とする人に届けられることや、受け取ってくれる人がいることがブランドの存在意義でもあるんだということが、今日のお話ですごく腑に落ちました。

茂田さんが考えるものづくりのテーマには、どんなものがありますか。

茂田

「良質なクリエイティブは良質な制約条件から生まれる」というのが、僕がものをつくるときのコンセプトなんですけど、日本のアイデンティティはプロダクトのどこに宿るんだろう?っていうのは常々考えているんです。そうするとやはり「丁寧である」ってことが重要なんだろうなと思っていて。それは料理人の仕事や医食同源の考え方にもあらわれているように、世界中で日本料理店が増えているのも納得できる。

一方で、肝心な日本人の食への意識がまだまだ低く、自国の文化を評価しきれていない印象があって。このところ仕事で海外に行く機会が増えこともあり、それはすごく感じました。

山下さん

「丁寧」っていう言葉でいうと、まさに僕らの世界も同じです。結局は素材に戻っていくんだと思うんですよ。この産地の豆のこういう香りを楽しむっていうのもそうですし、自分が口にするものだから安心で安全なものが良いし、どんな人がつくっているかを知りたいっていうのもそうですよね。ものに対する感度を高めるという姿勢が、自然とスペシャルティの流れにつながっていくような気がします。

純粋に聞いてみたいんですけど、日本ならではの美意識って、美容においてはどんなものがあると考えていますか?

茂田

「秘すれば花」という言葉がありますが、その感覚は日本独自のものなのだろうと思っています。また、日本の香りの歴史をみていくと、空間で焚くお香や身を清めるための塗香(ずこう)、着物に忍ばせる香袋(においぶくろ)がありますが、基本的には自分に香らせるものであって、他人に向けたものではないんです。これも日本ならではの美意識であり、世界的にみても成熟した精神だなと感じます。

山下さん

なるほど。香りひとつにしても、日本文化って奥深いですね。ちなみに、カカオの香りはよく「天地人」でつくられると僕は考えています。天から与えられた品種と土地のテロワールとその人のつくり方、要するに発酵や乾燥の方法にそれぞれに違いがあるっていうのを掛け合わせて生まれるものだと思います。そのときの環境でしかつくれない一期一会の農作物を、自分たちがどのようにしてチョコレートにするか。そこが大きな醍醐味でもあります。

茂田

天地人っていうのは、そのとおりだと思います。香りって、食品にも化粧品にも共通するものなので、今回のコラボレーションはすごく興味深かったです。カカオという素材を存分に味わっていただきたいですね。

PROFILE

山下貴嗣

Minimal - Bean to Bar Chocolate - 代表

1984年岐阜県生まれ。チョコレートを豆から製造するBean to Bar(ビーントゥバー)との出合いをきっかけに、世の中に新しい価値を提供できる可能性(新しいチョコレート体験の提案や農家を巻き込んだエコシステム創り)を見出し、2014年に渋谷区・富ヶ谷にクラフトチョコレートブランドの「Minimal – Bean to Bar Chocolate -(ミニマル)」を立ち上げる。赤道直下のカカオ産地に実際に足を運んで、カカオ農家と交渉し、良質なカカオ豆の買付と農家と協力して毎年の品質改善に取り組む。カカオ豆を活かす独自製法を考案し、設立から3年で、インターナショナルチョコレートアワード世界大会Plain/origin bars部門で日本初の金賞を受賞。2017年にはグッドデザイン賞ベスト100及び特別賞「ものづくり」やWIRED Audi INNOVATION AWARD 2017 30名のイノヴェイターにも選出される。モノを丁寧につくるクラフトマンシップを心から愛する。夢は「世界中の美味しいカカオを食べること」。

茂田正和

株式会社OSAJI 代表取締役 / OSAJIブランドディレクター

音楽業界での技術職を経て、2001年より化粧品開発者の道へ進み、皮膚科学研究者であった叔父に師事。2004年より曽祖父が創業したメッキ加工メーカー日東電化工業の化粧品事業として多数の化粧品を開発、健やかで美しい肌を育むには五感からのアプローチが重要と実感。2017年、スキンケアライフスタイルを提案するブランド『OSAJI(オサジ)』を創立しディレクターに就任。2021年にOSAJIの新店舗としてホームフレグランス調香専門店「kako-家香–」(東京・蔵前)、2022年にはOSAJI、kako、レストラン『enso』による複合ショップ(鎌倉・小町通り)をプロデュース。2023年、日東電化工業の技術を活かした器ブランド『HEGE』を手がける。著書『42歳になったらやめる美容、はじめる美容』(宝島社)。2024年2月9日『食べる美容』(主婦と生活社)出版。

https://shigetanoreizouko.com/

Minimal – Bean to Bar Chocolate –

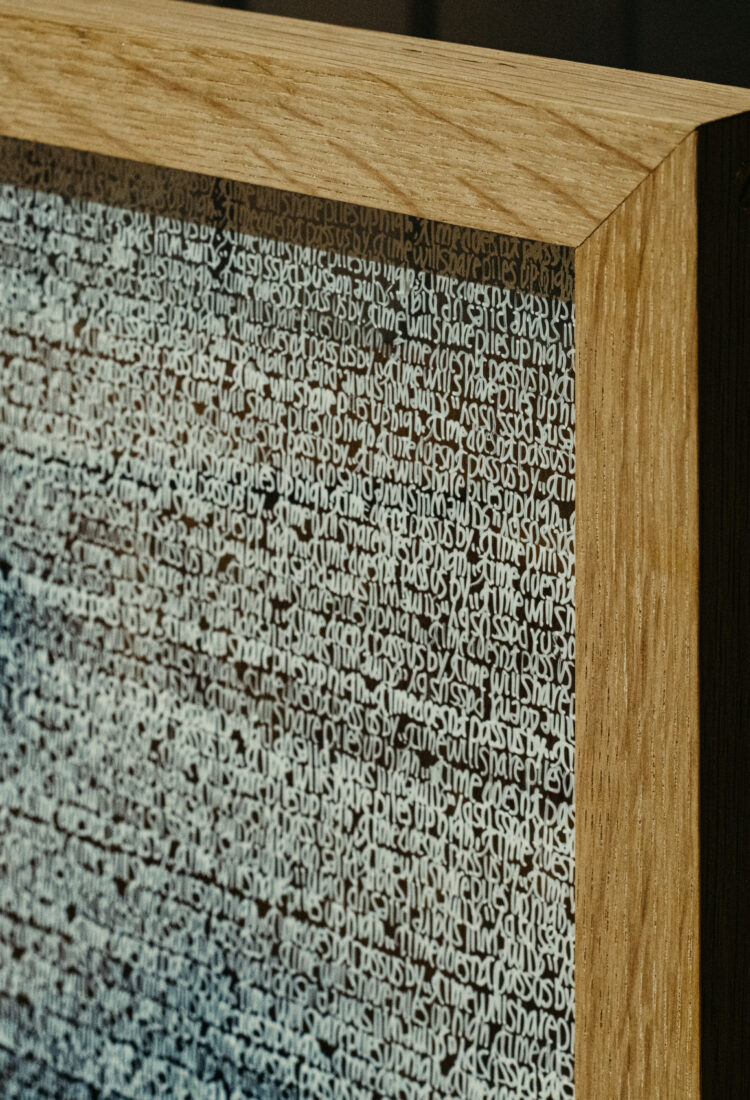

Minimalは世界のカカオ産地を訪れ良質なカカオ豆から職人が一つ一つ手仕事でチョコレートの製造をしています。「丁寧にシンプルに、最高の素材を活かし香りを最大限に引き出す」という原点に真摯に、国内外の星付きレストランやトップパティスリーで腕を磨いてきたパティシエ・ショコラティエ・職人達が切磋琢磨し、チームワークでMinimalのチョコレートやスイーツをつくります。素材のカカオは現地で発酵・乾燥作業の研究やレクチャーを行い、カカオ農家と一緒に高品質高単価に適うフレーバーの開発を行います。プランテーションの名残があるカカオ産業のサステナブルな経済的自立を目指し、技術支援やフェアでエシカルな取引を行います。2019年はJICA のODA 案件化調査プロジェクトでニカラグアにおいてカカオの調査を行いました。 素材を活かす“引き算”の思想と独自製法により、国際品評会で9年連続96賞を受賞。基本に忠実に、一方で伝統や手法にはとらわれない自由な発想で皆さまの生活に彩りを加える、“また食べたい!”と思っていただける「こころに遺るチョコレート」をお届けしたいと思います。

https://mini-mal.tokyo/

https://www.instagram.com/minimal_beantobarchocolate/?hl=ja

〈 Collaboration Product 〉

2025年1月24日(金)より予約開始

2025年1月31日(金)より発売開始

【数量限定】

OSAJI × Minimal ショコラ コレクション

¥7,700(税込)

日本発のスペシャルティチョコレート専門店「Minimal – Bean to Bar Chocolate – (ミニマル)」とのコラボレーションから生まれた、チョコレートの香りがモチーフの 「オードトワレ Cacao〈カカオ〉」 と、限定フレーバー「板チョコレート/マダガスカル」を組み合わせた数量限定のギフトセット。

text:Haruka Inoue