▼型を超えて生まれる独創の美『桃紅えほん(著・篠田桃紅)』 | 第8回

ブランドディレクターという僕の仕事。商品のアイディアを出してコンセプトを決め、ネーミング、容器選び、デザイン、処方開発をそれぞれのチームと進めていきます。ブランド全体の世界観やビジョンを決めることもしますし、お客さまとのコミュニケーションの方法も考えます。

スタッフからは「アイディアは枯渇しないのですか?」と時々聞かれますが、これが不思議と尽きないのです。僕自身もよくわかっていない、そんなアイディアの根源をお届けできたらと思います。たわいもない話ですが、お付き合いいただけたら幸いです。

OSAJI ブランドディレクター

茂田正和

第8回

型を超えて生まれる独創の美

『桃紅えほん(著・篠田桃紅)』

道(どう)に紐づく守破離と、ユニークであることについて。

OSAJIの構想時、いろいろなことを考える上でインスピレーションを受けた篠田桃紅さんの作品。僕の母や祖父母が華道や茶道に通じている人だったというのもありますし、とくに日本の書を背景に持ちつつモダニズムを追求した篠田さんの生き方が自分の琴線に触れました。

作品を初めて目にしたのは2018年に長野県のサントミューゼ 上田市立美術館で開催されていた展示『篠田桃紅 とどめ得ぬもの 墨のいろ 心のかたち』です。

そこで流れていたインタビュー動画で篠田さんがおっしゃられていたことが、強く記憶に残っています。それは「お師匠から技を盗むなんて、そんな横着をしたらいけません」といった内容でした。

ちょっと意表をつく発言だな、とその時は感じました。なぜなら、書道をはじめ茶道や華道、剣道など、日本の伝統文化には“守破離”という修行のプロセスがつきものです。まずは師の型を学んで守り、型が身についたらそれを発展させるなどして破り、最終的には流派から離れて独自のものを生み出す。

ところが、書道を通ってきた篠田さんは師に追随しないというのです。「じゃあ、篠田さんは型無しか?」というと、決してそうではないはず。その発言については、この『篠田桃紅えほん』を手にしてからもよく思いを巡らせていました。

自分の美意識を掘り下げて、汲みあげてこその表現活動。

何かを表現する時、やはり技術の鍛錬というのは必要不可欠だと思います。しかし、モダンアートの世界に飛び込んだ篠田桃紅さんは、師匠の型に縛られないことの大切さを伝えたかったのだと思います。自分の内側にある感情や美意識と実直に向き合うこと、自身の第六感、第七感を信頼することの重要性。篠田桃紅という人の作品から受け取る迫力、その唯一無二感を微分すると、そういうことなのではないかと。

最近は、過去に誰かが手がけた作品のオマージュも、アートとして認められる節があるような気がします。ただそれが当たり前になり過ぎると、真に新しいもの、オリジナルなものは生まれにくくなる。アートに限らずものづくりにおいても、その風潮は打破していきたいところです。

僕自身、化粧品づくりを誰かから学んだわけではないし、その前に居た音楽の世界でも、基礎練習は技術向上のために必要とわかっていてもあまり熱心になれないタイプでした。ただ、表現活動における技術は、その人にしかない美意識やセンスを現実化したい時にはじめて必要になるもの。

篠田さんの言葉は、表現活動において忘れてはならない根幹を再確認するきっかけになりました。自分の歩んできた道のりについても「これで良かったんだ」と思えたと同時に「まだ甘いな」と身が引き締まりもしました。

PROFILE

茂田正和

株式会社OSAJI 代表取締役 / OSAJIブランドディレクター

音楽業界での技術職を経て、2001年より化粧品開発者の道へ進み、皮膚科学研究者であった叔父に師事。2004年より曽祖父が創業したメッキ加工メーカー日東電化工業の化粧品事業として多数の化粧品を開発、健やかで美しい肌を育むには五感からのアプローチが重要と実感。2017年、スキンケアライフスタイルを提案するブランド『OSAJI(オサジ)』を創立しディレクターに就任。2021年にOSAJIの新店舗としてホームフレグランス調香専門店「kako-家香–」(東京・蔵前)、2022年にはOSAJI、kako、レストラン『enso』による複合ショップ(鎌倉・小町通り)をプロデュース。2023年、日東電化工業の技術を活かした器ブランド『HEGE』を手がける。著書『42歳になったらやめる美容、はじめる美容』(宝島社)。2024年2月9日『食べる美容』(主婦と生活社)出版。

https://shigetanoreizouko.com/

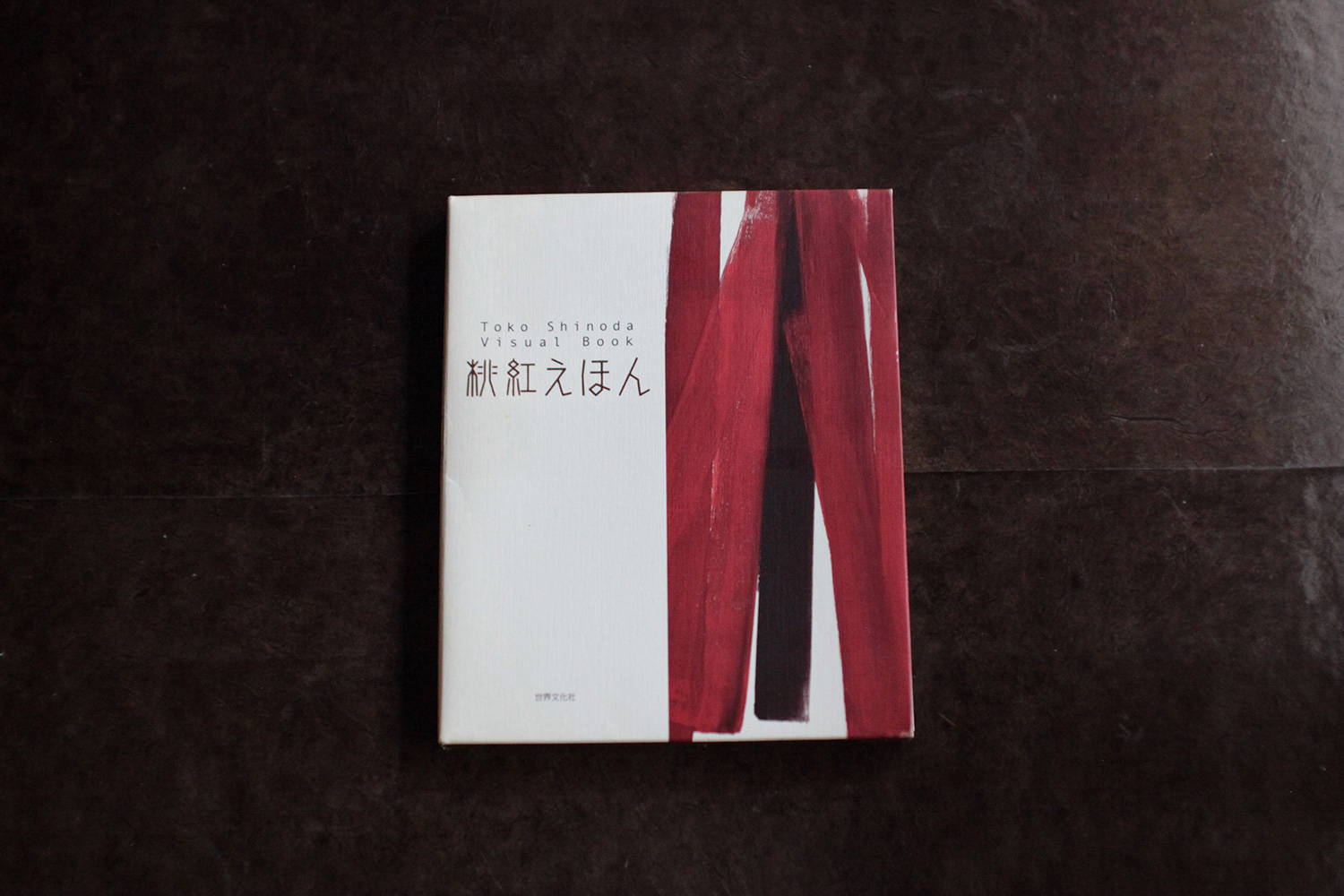

BOOK

『桃紅えほん』

篠田桃紅著(世界文化社)

篠田桃紅さんは幼少期に父から書の手ほどきを受け、女学校を卒業後は書道の先生に。戦後は墨を用いた抽象表現というジャンルを切り拓き、1956年の渡米を機にモダンアートシーンで評価されるようになりました。昨年107歳で逝去するまで新しい表現に挑戦し続けた孤高のアーティストの気概の源とは。